續說館藏東魏武定五年孫顯祖造觀音像

文/中台世界博物館副館長、木雕分館館長 見排法師

這尊中台世界博物館館藏的東魏武定五年造像,除了讓我們認識到,在造像年號與地點、造像日期、造像名稱上,隱含了南北朝時期,造像主選擇在異地供養的遊子願心、造像選日、先造像後題記供養、觀音信仰等社會樣態之外,還有一個十分有趣的圖像元素:「寶瓶與長莖蓮」。今天就帶您探索它的意涵與可能來源。

|

| 中台世界博物館館藏東魏武定五年孫顯祖造觀音像 |

南北朝與歷代佛教造像底座形式

從長久以來的佛教考古研究資料當中,大致能夠整理出幾種常見的底座形式:壇床座、須彌座、懸裳座、仰/覆蓮座。根據北朝時期的佛教考古研究,「壇床座」的底座形式,早在克孜爾等早期北方石窟造像中,就已經被普遍運用。例如:畫有「八王分舍利」的克孜爾第8窟(約6-7世紀)的西壁至窟頂壁畫,是以十分規整的菱形架構所構圖完成的,而其中的一尊尊佛坐像,便是坐在方形壇床座上;而在西魏時期開鑿的天水麥積山123窟中,維摩詰居士與文殊師利菩薩也是坐在方形壇床座上。在中台世界博物館的二樓「古冀遺風」展廳中,您也可以找到一尊尊端立或趺坐在方形壇床座上的石雕佛菩薩像。而這樣的底座形式,主要出現在偏早或偏晚時期的造像中,分別標示了佛教造像底座在早期的形式表現,以及晚期開窟造像風尚衰落的情景。其他如須彌座、懸裳座、仰/覆蓮座,也都是中土佛教藝術在各朝代、各地區,於不同時期所常見的底座樣式。如果您走進中台世界博物館的「古道遺韻」、「寶相莊嚴」等展廳,就能見到各個時期在佛菩薩造像底座,所呈現出的各種底座形式;同時,在木雕分館所展出的歷代木雕佛教造像中,也能見到以不同材質所表現的懸裳座和仰/覆蓮座。

|

孫顯祖造觀音像底座形式

我們先回頭想想,在東魏武定五年(547)由孫顯祖在蜀供養的觀音像(一佛二菩薩像)的主佛,是端坐在由底部的一個圓腹大瓶所生長出來並向上托舉的一對蓮花上,而這樣的底座形式,似乎並不能夠稱作壇床座、須彌座、懸裳座或仰/覆蓮座。此時,或許您就此發出疑問:這樣的底座形式是孤例嗎?在北方有沒有例子?這樣的「寶瓶生蓮」組合,又是如何出現在南朝的蜀地?

|

在尋找「寶瓶與長莖蓮」的圖像來源前,可以先看看,在同一時期且在四川地區(古蜀地)刻造的南朝佛教石雕造像,有沒有同類型的表現。根據一則從成都西安路出土的石雕造像考古報告,我們可以清楚看見,當時埋藏在灰坑(考古學用詞,即「廢棄坑」,由於多能見到各時期因損壞或刻意埋藏的生活物品,而回填土多呈灰色系,故稱之)的南朝梁大同十一年(545)雙佛並坐像,兩尊主佛便是趺坐在由底部圓腹瓶中升起的一對蓮花台座上,而在座下兩側的力士旁,也有一對形象樸拙有趣的獅子。另一個例子,可以看到現存四川大學博物館的一尊南朝梁太清三年(549)的釋迦雙身像,正面的兩尊主佛,也是趺坐在由底部圓腹瓶中升起的一對蓮花台座上,只是蓮花的長莖,是以浮雕的手法表現的;有趣的是,在底部圓腹瓶的兩旁,同樣有著一對蹲坐的獅子。如此看來,像是孫顯祖造觀音像這樣尊像與「寶瓶生蓮」底座的同框搭配組合,確實在當時南朝時期的蜀地上,至少就有五件範式相同的底座實物例證,明顯不是孤例。

北朝造像中所見的長莖蓮與寶瓶

那麼,如果我們再看北朝時期(386-581)的各處石窟與相關造像,會發現在度過了早期樸素風格之後,底座形式便湧現了不少其他裝飾元素,如博山爐、法輪等圖像,其中也有長莖蓮或寶瓶等元素的運用。

|

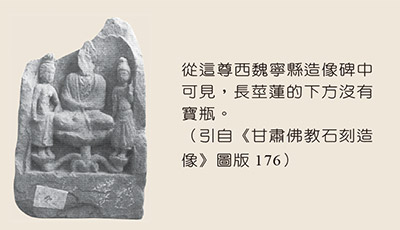

翻開《中國石窟.鞏縣石窟》圖錄,可以發現在北魏時期(386-534)所開窟刻造的龕像中,主尊佛像或隨侍菩薩、弟子像,會或坐或立在一朵朵如同「從地湧出」的長莖蓮花台座上。大約同時期,見《北魏紀年佛教石刻拓本目錄》當中所收錄的北魏永熙三年法義兄弟等二百人造像碑上,正面的二菩薩像,也是端立在從中央下端所蔓生向上托舉的蓮台上;到了稍晚的西魏時期(535-557),按照《甘肅佛教石刻造像》所錄的一尊西魏寧縣造像碑資料中,也能看到這種長莖蓮從台面下緣生出,然後向上承托著佛菩薩像的底座形式。也就是說,這些當時在北方的底座元素中,「長莖蓮」與「寶瓶」往往分開出現,即使「長莖蓮」與「寶瓶」同框出現,如在敦煌石窟248窟、龍門石窟古陽洞、南響堂石窟等龕壁上的圖像運用,多不會跟佛菩薩同時出現,更難見「寶瓶生蓮」承托佛菩薩像的底座形式。

換言之,南朝蜀地在「寶瓶生蓮」的底座形式應用上,明顯不同於北朝造像的底座形式,但是這樣的圖像又不應是「無中生有」;那麼,讓我們把眼界放遠一點,看看佛教藝術源頭之地,有沒有類似的圖像運用。

印度早期佛教藝術中的寶瓶生蓮

從歷來各方專家學者在佛教藝術圖像的研究成果當中,我們知道,印度佛教藝術是中土佛教藝術表現形式上一個重要的源頭。印度在犍陀羅、秣菟羅、史瓦特等地區所發展出來的獨特藝術形式,乃至於壁畫中上色、暈染的手法,都在鄰近或周邊國家、區域中,找到同時期或者稍晚時期的類型繼承關係。

|

其中,在印度中央邦的桑奇大塔(始建於西元前三世紀)、巴爾忽特塔(西元前二世紀中葉至前一世紀左右)遺址中,「寶瓶生蓮」的圖像就出現在西元前一世紀晚期前後所雕造的門楣或圍欄裝飾中。從造型來看,兩處「寶瓶生蓮」的圖像,也都相對中土而言較為豐富,且桑奇大塔者更加地繁複,正好與「天竺好繁」的文化特性相呼應。更有趣的是,由於當時的佛教藝術,仍多以圖像譬喻的方式,來呈現佛陀,自然少見佛像的出現,但在這裡的「寶瓶生蓮」圖樣中,長莖蓮仍然向上托舉著一個人物,細細地看便能發現,在那個從圓腹寶瓶中向上生出的蓮花台座之上,是摩耶夫人。這就讓我們至少能了解到,館藏東魏武定五年孫顯祖在蜀敬造觀音像中,「寶瓶生蓮」與尊像的組合運用,在北方難尋雷同的底座形式,卻在較早時期的印度石刻材料上,出現相似的形式表現。

其實,「寶瓶」圖像在古印度的傳統文化中,早已運用在讚歎「增長」、「豐滿」等意涵上;在《大乘大集地藏十輪經‧序品第一》中記載:「此大菩薩,是諸微妙功德伏藏,……是出妙寶功德賢瓶。」其中的「賢瓶」就有「滿瓶」、「功德瓶」的同義別稱。這樣的圖像,看來在南朝的四川地區有較為近似的運用;而在北朝時期的北方,寶瓶意象除了失去了在長莖蓮台上的尊像圖像,也被運用在拜火教(祆教)的木雕紋樣中。在南北朝的同一時間框架下,南北方在這個圖像的應用上,實在有其差異性。

雖然這兩端的實例,一個在中印度、一個在四川,一個在西元一世紀左右、一個在西元六世紀中後,其間於時間、空間序列的空白上,仍然需要等待新的考古材料來補足,但是,若單就此尊孫顯祖在蜀敬造觀音像之「寶瓶生蓮」圖像的爬梳與探索,我們便能清楚發現:在歷代所熟悉、作為傳遞佛法教義與藝術表現的重要通道——「絲路」——之外,應該還有其他通道,串連起蜀地與中印度之間,也串連起佛教藝術發端之初與三千年後的我們。而這樣的一個隱形串連,就是這尊館藏東魏武定五年孫顯祖造觀音像,不斷地訴說著的文物故實。(全文完)