续说馆藏东魏武定五年孙显祖造观音像

文/中台世界博物馆副馆长、木雕分馆馆长 见排法师

这尊中台世界博物馆馆藏的东魏武定五年造像,除了让我们认识到,在造像年号与地点、造像日期、造像名称上,隐含了南北朝时期,造像主选择在异地供养的游子愿心、造像选日、先造像后题记供养、观音信仰等社会样态之外,还有一个十分有趣的图像元素:「宝瓶与长茎莲」。今天就带您探索它的意涵与可能来源。

|

| 中台世界博物馆馆藏东魏武定五年孙显祖造观音像 |

南北朝与历代佛教造像底座形式

从长久以来的佛教考古研究资料当中,大致能够整理出几种常见的底座形式:坛床座、须弥座、悬裳座、仰/覆莲座。根据北朝时期的佛教考古研究,「坛床座」的底座形式,早在克孜尔等早期北方石窟造像中,就已经被普遍运用。例如:画有「八王分舍利」的克孜尔第8窟(约6-7世纪)的西壁至窟顶壁画,是以十分规整的菱形架构所构图完成的,而其中的一尊尊佛坐像,便是坐在方形坛床座上;而在西魏时期开凿的天水麦积山123窟中,维摩诘居士与文殊师利菩萨也是坐在方形坛床座上。在中台世界博物馆的二楼「古冀遗风」展厅中,您也可以找到一尊尊端立或趺坐在方形坛床座上的石雕佛菩萨像。而这样的底座形式,主要出现在偏早或偏晚时期的造像中,分别标示了佛教造像底座在早期的形式表现,以及晚期开窟造像风尚衰落的情景。其他如须弥座、悬裳座、仰/覆莲座,也都是中土佛教艺术在各朝代、各地区,于不同时期所常见的底座样式。如果您走进中台世界博物馆的「古道遗韵」、「宝相庄严」等展厅,就能见到各个时期在佛菩萨造像底座,所呈现出的各种底座形式;同时,在木雕分馆所展出的历代木雕佛教造像中,也能见到以不同材质所表现的悬裳座和仰/覆莲座。

|

孙显祖造观音像底座形式

我们先回头想想,在东魏武定五年(547)由孙显祖在蜀供养的观音像(一佛二菩萨像)的主佛,是端坐在由底部的一个圆腹大瓶所生长出来并向上托举的一对莲花上,而这样的底座形式,似乎并不能够称作坛床座、须弥座、悬裳座或仰/覆莲座。此时,或许您就此发出疑问:这样的底座形式是孤例吗?在北方有没有例子?这样的「宝瓶生莲」组合,又是如何出现在南朝的蜀地?

|

在寻找「宝瓶与长茎莲」的图像来源前,可以先看看,在同一时期且在四川地区(古蜀地)刻造的南朝佛教石雕造像,有没有同类型的表现。根据一则从成都西安路出土的石雕造像考古报告,我们可以清楚看见,当时埋藏在灰坑(考古学用词,即「废弃坑」,由于多能见到各时期因损坏或刻意埋藏的生活物品,而回填土多呈灰色系,故称之)的南朝梁大同十一年(545)双佛并坐像,两尊主佛便是趺坐在由底部圆腹瓶中升起的一对莲花台座上,而在座下两侧的力士旁,也有一对形象朴拙有趣的狮子。另一个例子,可以看到现存四川大学博物馆的一尊南朝梁太清三年(549)的释迦双身像,正面的两尊主佛,也是趺坐在由底部圆腹瓶中升起的一对莲花台座上,只是莲花的长茎,是以浮雕的手法表现的;有趣的是,在底部圆腹瓶的两旁,同样有着一对蹲坐的狮子。如此看来,像是孙显祖造观音像这样尊像与「宝瓶生莲」底座的同框搭配组合,确实在当时南朝时期的蜀地上,至少就有五件范式相同的底座实物例证,明显不是孤例。

北朝造像中所见的长茎莲与宝瓶

那么,如果我们再看北朝时期(386-581)的各处石窟与相关造像,会发现在度过了早期朴素风格之后,底座形式便涌现了不少其他装饰元素,如博山炉、法轮等图像,其中也有长茎莲或宝瓶等元素的运用。

|

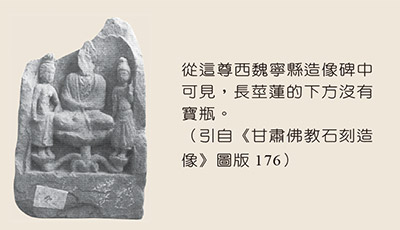

翻开《中国石窟.巩县石窟》图录,可以发现在北魏时期(386-534)所开窟刻造的龛像中,主尊佛像或随侍菩萨、弟子像,会或坐或立在一朵朵如同「从地涌出」的长茎莲花台座上。大约同时期,见《北魏纪年佛教石刻拓本目录》当中所收录的北魏永熙三年法义兄弟等二百人造像碑上,正面的二菩萨像,也是端立在从中央下端所蔓生向上托举的莲台上;到了稍晚的西魏时期(535-557),按照《甘肃佛教石刻造像》所录的一尊西魏宁县造像碑资料中,也能看到这种长茎莲从台面下缘生出,然后向上承托着佛菩萨像的底座形式。也就是说,这些当时在北方的底座元素中,「长茎莲」与「宝瓶」往往分开出现,即使「长茎莲」与「宝瓶」同框出现,如在敦煌石窟248窟、龙门石窟古阳洞、南响堂石窟等龛壁上的图像运用,多不会跟佛菩萨同时出现,更难见「宝瓶生莲」承托佛菩萨像的底座形式。

换言之,南朝蜀地在「宝瓶生莲」的底座形式应用上,明显不同于北朝造像的底座形式,但是这样的图像又不应是「无中生有」;那么,让我们把眼界放远一点,看看佛教艺术源头之地,有没有类似的图像运用。

印度早期佛教艺术中的宝瓶生莲

从历来各方专家学者在佛教艺术图像的研究成果当中,我们知道,印度佛教艺术是中土佛教艺术表现形式上一个重要的源头。印度在犍陀罗、秣菟罗、史瓦特等地区所发展出来的独特艺术形式,乃至于壁画中上色、晕染的手法,都在邻近或周边国家、区域中,找到同时期或者稍晚时期的类型继承关系。

|

其中,在印度中央邦的桑奇大塔(始建于西元前三世纪)、巴尔忽特塔(西元前二世纪中叶至前一世纪左右)遗址中,「宝瓶生莲」的图像就出现在西元前一世纪晚期前后所雕造的门楣或围栏装饰中。从造型来看,两处「宝瓶生莲」的图像,也都相对中土而言较为丰富,且桑奇大塔者更加地繁复,正好与「天竺好繁」的文化特性相呼应。更有趣的是,由于当时的佛教艺术,仍多以图像譬喻的方式,来呈现佛陀,自然少见佛像的出现,但在这里的「宝瓶生莲」图样中,长茎莲仍然向上托举着一个人物,细细地看便能发现,在那个从圆腹宝瓶中向上生出的莲花台座之上,是摩耶夫人。这就让我们至少能了解到,馆藏东魏武定五年孙显祖在蜀敬造观音像中,「宝瓶生莲」与尊像的组合运用,在北方难寻雷同的底座形式,却在较早时期的印度石刻材料上,出现相似的形式表现。

其实,「宝瓶」图像在古印度的传统文化中,早已运用在赞叹「增长」、「丰满」等意涵上;在《大乘大集地藏十轮经‧序品第一》中记载:「此大菩萨,是诸微妙功德伏藏,……是出妙宝功德贤瓶。」其中的「贤瓶」就有「满瓶」、「功德瓶」的同义别称。这样的图像,看来在南朝的四川地区有较为近似的运用;而在北朝时期的北方,宝瓶意象除了失去了在长茎莲台上的尊像图像,也被运用在拜火教(祆教)的木雕纹样中。在南北朝的同一时间框架下,南北方在这个图像的应用上,实在有其差异性。

虽然这两端的实例,一个在中印度、一个在四川,一个在西元一世纪左右、一个在西元六世纪中后,其间于时间、空间序列的空白上,仍然需要等待新的考古材料来补足,但是,若单就此尊孙显祖在蜀敬造观音像之「宝瓶生莲」图像的爬梳与探索,我们便能清楚发现:在历代所熟悉、作为传递佛法教义与艺术表现的重要通道——「丝路」——之外,应该还有其他通道,串连起蜀地与中印度之间,也串连起佛教艺术发端之初与三千年后的我们。而这样的一个隐形串连,就是这尊馆藏东魏武定五年孙显祖造观音像,不断地诉说着的文物故实。(全文完)