──從一尊館藏東魏武定年造像說起

文/中台世界博物館副館長、木雕分館館長 見排法師

在中台世界博物館館藏中,有一尊東魏武定五年由孫顯祖發願造立的一佛二菩薩石雕造像;它曾經展出於中台山博物館的石雕展廳中。今天帶您再次回頭細看這尊造像,看看它所告訴我們的故事,有哪些?

南北朝造像的新視野

魏晉南北朝,是中國歷史冊頁當中,充滿曲折又豐富精彩的一頁。它以世界聞名三國時期的尾聲為起點,穿過司馬兩晉,收容南朝宋、齊、梁、陳,以及北朝的魏、東西魏、齊、周而成。它是漢唐考古研究的重點耕耘區之一,也是中國佛教藝術發展過程中,漢式風格逐漸從梵土形象間成熟脫出的時期,更是佛教信仰開始深入民間的一個重要階段。從這尊中台世界博物館館藏「東魏武定五年孫顯祖造觀音像」,正能為我們打開認識南北朝造像的新視野。

從正面看來,這是一尊以砂岩所雕造的一佛二菩薩造像。中間有一尊坐佛、兩側各站著一尊菩薩,菩薩足前各有一隻類似辟邪的祥獸;佛坐在兩朵蓮花上,蓮花則是從下方的一個圓腹大瓶中生長而出。在造像的背面,匠師將正面佛菩薩的三處背光,巧妙地轉化為三個樹木的形象,樹的前方有一小佛龕,龕內端坐著又一尊的佛像,佛龕旁各有一個人的形象,正對著中央的佛像,頂禮問訊。再向下看,一段古樸而相對清晰的文字,道出了造像因緣:「武定五年歲次丁卯二月八日佛弟子孫顯祖在蜀敬造觀世音像一軀上為七世父母所生父母同眷屬願亡者託生西方見右(存)者受(壽)命延長六道四生共同此福」。題記的前下方,還有一對相向而立的大象,正用象鼻子托著一個寶瓶。整尊造像看起來厚拙而淳樸,佛像的身形比例,以及正面的菩薩形象,小腹微凸,略施瓔珞,讓人想起北周造像,卻又相對輕盈一些;而在蓮花底座的雙蓮花加上寶瓶的圖像,也是諸多北方當代典型造像中,所難以尋覓的佛座形式。這樣的一個造像,到底是在怎樣的時空背景下,被造立出來並留存到現在的呢?它的「與眾不同」又是源自何處呢?

|

| 中台世界博物館館藏東魏武定五年孫顯祖造觀音像 |

八日造像的文化根源

「武定」是東魏孝靜帝元善見的第四個年號,前後共八年;而北魏遷都、推行漢化的孝文帝,就是孝靜帝的曾祖父。由鮮卑立朝的拓拔魏室,到了孝武帝元修時,既是當庭權臣,又是皇帝「丈人」的高歡,僭越霸府,以致孝武帝在即位的第三年,便帶著親信往西出逃關中。從史論中看,元善見「從容沉雅」,頗有孝文遺風,受高歡與群僚擁立,於十一歲登基,史稱孝靜帝,從此,「北魏」分為「東魏」、「西魏」。東魏的領疆,即是北魏疆域的東部區域,它向北深入東北地區的南端,北接契丹部族領地,南抵淮河上游、南朝所治理的司州(約今河北臨漳),西臨河洛、關中地區,並向東面海。

|

| 左圖:東魏武定四年比丘惠朗造像 右圖:東魏武定五年張同柱造像 (引自社會科學文獻出版社《形象史學》,2020) |

在前段的造像題記中,匠師清楚地以刀鑿之痕告訴我們,這是一尊由佛弟子孫顯祖於武定五年(547),發心「在蜀敬造」,回向累世與現世父母等的造像。有趣的是,翻開歷代行政區劃,人們不難發現,蜀地從東漢滅亡後至南北朝時,期間的轄屬,前後經歷了西晉、成漢、東晉、前秦、南朝宋、南朝齊、南朝梁、西魏等朝代的統理,其中未曾受東魏所轄屬;並在造像風格來看,這尊紀年為東魏武定年間的石刻造像,相較於其他在東魏武定年的造像,如與東魏武定四年比丘惠朗造像、東魏武定五年張同柱造像之間,於題材上、石料選擇上,都有著明顯的不同,也就是說,就風格而言,它明顯與東魏之地的匠師手法不同。因此,造像主孫顯祖可能是一名出身東魏的佛法信士,因為遷徙或差使的因緣下,遠離故地,進入蜀地,在逢遇佳節時,心念親族,便在「二月八日」於當地布施供養了這尊一佛二菩薩像,而立像年份,仍以東魏當時的武定年做刻記。

在佛教藝術的造立日期當中,最常見的,便是大家所熟悉的浴佛節「四月八日」。根據北京清華大學李靜杰教授針對定州系白石造像的造立日期分析,顯示在北朝至唐代前期之間,人們多選擇在佛教相關節日造像,其中八日、十五日、二十三日等「六齋日」的造像數量,達目前所知定州系白石造像的五分之二;其中「八日」的造像數量,占總數的20.16%(李靜杰,2018)。文中也點出,在同一時段的造像總量架構下,造像總數在十件以上的,只有二月八日、四月八日、七月十五日三個日期;而在爬梳自三國時期至隋唐之間的經籍典論紀錄,二月八日及四月八日常被當時的人們,視為佛陀誕生日或佛陀成道日,正如唐代道宣律師所撰之《續高僧傳》卷二十五中,記載著:「蜀土尤尚二月八日、四月八日,每至二時,四方大集,馳騁遊遨,諸僧忙遽,無一閑者。」此外,東晉法顯大師便曾記述,當時笈多王朝首都在每年的二月八日,都進行盛大的行像活動:「摩竭提國巴連弗邑……凡諸中國唯此國城邑為大……年年常以建卯月(二月)八日行像。」(同上,2018)這便能讓我們了解這尊一佛二菩薩造像的造像主孫顯祖,為何選在「二月八日」發心造像的文化根源。

南北朝迭興觀音信仰

再細心看一下,您會發現另一個有趣的點:這尊造像的正面,雕有一佛二菩薩,在背面也雕有一尊坐佛,但是造像主孫顯祖在題記當中,為何卻只獨稱「敬造觀世音像」?

其實,在佛教信仰傳入中土之後的百年之間,在各方興起了彌勒、觀音等信仰法門。其中的觀音信仰,從最初在西晉時期的「光世音」形象,隨著鳩摩羅什大師所譯諸經的普及,最終被取代為後世熟知的「觀世音」,並在大師重譯《妙法蓮華經.普門品》的問世與普及後,南北朝迭興觀音信仰(李利安,2003)。如南朝梁的法雲法師,於梁武帝施宅所建的光宅寺中,宣講《法華經》,並在著作《法華經義記》中,開示觀音菩薩可以「音、身、意、業」之名,顯其度脫眾生之行願。亦如《法苑珠林》所載,東魏高歡聞天平年間(東魏孝靜帝的第一個年號),「募士孫敬德」因誦念觀世音經千遍而免於冤刑後,「勅寫其經,廣布於世」。同時,隨著各地有愈來愈多佛弟子,發願在佛教節慶等時節,布施造立佛菩薩形象,以為供養、「行像」或設壇之用,所以在南北朝時期,多有專門石雕匠師,應義邑團體或信士個人之請,雕造所需的佛菩薩形象;其中,也會有提早雕造完成,形象或題材相似的尊像,提供供養人請供。而這位東魏武定五年之時,來到蜀地的孫顯祖,是否就是在作客之地,請供了一尊一佛二菩薩像,但因自身的發願,仍在題記中,單獨刊刻了「敬造觀世音像」?(待續)

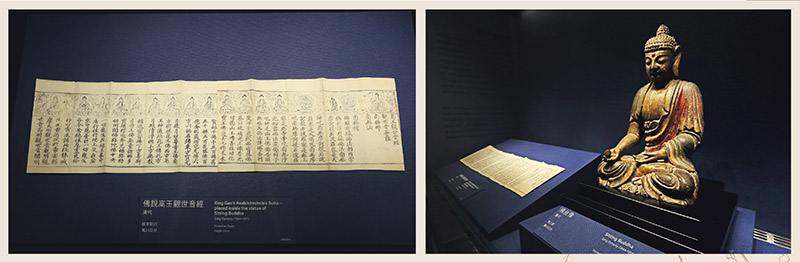

|

| 在木雕分館三樓明清展廳中,也有一部藏於一尊木雕佛坐像中的《佛說高王觀世音經》,顯見這部由高歡命人編寫的經典,影響深遠,到了明清乃至近現代,仍然有人敬造誦持。 |

參考文章:

李利安,2003,〈古代印度觀音信仰的演變及其向中國的傳播〉,西北大學博士論文。

李靜杰,2018,〈定州系白石佛像造像日期分析〉:《華林國際佛學學刊》第一卷·第二期,59-78 頁。

劉淑芬,1993,〈五至六世紀華北鄉村的佛教信仰〉:《中央研究院歷史語言研究所集刊》,第六十三本,

第三分,497-544 頁。