──从一尊馆藏东魏武定年造像说起

文/中台世界博物馆副馆长、木雕分馆馆长 见排法师

在中台世界博物馆馆藏中,有一尊东魏武定五年由孙显祖发愿造立的一佛二菩萨石雕造像;它曾经展出于中台山博物馆的石雕展厅中。今天带您再次回头细看这尊造像,看看它所告诉我们的故事,有哪些?

南北朝造像的新视野

魏晋南北朝,是中国历史册页当中,充满曲折又丰富精彩的一页。它以世界闻名三国时期的尾声为起点,穿过司马两晋,收容南朝宋、齐、梁、陈,以及北朝的魏、东西魏、齐、周而成。它是汉唐考古研究的重点耕耘区之一,也是中国佛教艺术发展过程中,汉式风格逐渐从梵土形象间成熟脱出的时期,更是佛教信仰开始深入民间的一个重要阶段。从这尊中台世界博物馆馆藏「东魏武定五年孙显祖造观音像」,正能为我们打开认识南北朝造像的新视野。

从正面看来,这是一尊以砂岩所雕造的一佛二菩萨造像。中间有一尊坐佛、两侧各站着一尊菩萨,菩萨足前各有一只类似辟邪的祥兽;佛坐在两朵莲花上,莲花则是从下方的一个圆腹大瓶中生长而出。在造像的背面,匠师将正面佛菩萨的三处背光,巧妙地转化为三个树木的形象,树的前方有一小佛龛,龛内端坐着又一尊的佛像,佛龛旁各有一个人的形象,正对着中央的佛像,顶礼问讯。再向下看,一段古朴而相对清晰的文字,道出了造像因缘:「武定五年岁次丁卯二月八日佛弟子孙显祖在蜀敬造观世音像一躯上为七世父母所生父母同眷属愿亡者托生西方见右(存)者受(寿)命延长六道四生共同此福」。题记的前下方,还有一对相向而立的大象,正用象鼻子托着一个宝瓶。整尊造像看起来厚拙而淳朴,佛像的身形比例,以及正面的菩萨形象,小腹微凸,略施璎珞,让人想起北周造像,却又相对轻盈一些;而在莲花底座的双莲花加上宝瓶的图像,也是诸多北方当代典型造像中,所难以寻觅的佛座形式。这样的一个造像,到底是在怎样的时空背景下,被造立出来并留存到现在的呢?它的「与众不同」又是源自何处呢?

|

| 中台世界博物馆馆藏东魏武定五年孙显祖造观音像 |

八日造像的文化根源

「武定」是东魏孝静帝元善见的第四个年号,前后共八年;而北魏迁都、推行汉化的孝文帝,就是孝静帝的曾祖父。由鲜卑立朝的拓拔魏室,到了孝武帝元修时,既是当庭权臣,又是皇帝「丈人」的高欢,僭越霸府,以致孝武帝在即位的第三年,便带着亲信往西出逃关中。从史论中看,元善见「从容沉雅」,颇有孝文遗风,受高欢与群僚拥立,于十一岁登基,史称孝静帝,从此,「北魏」分为「东魏」、「西魏」。东魏的领疆,即是北魏疆域的东部区域,它向北深入东北地区的南端,北接契丹部族领地,南抵淮河上游、南朝所治理的司州(约今河北临漳),西临河洛、关中地区,并向东面海。

|

| 左图:东魏武定四年比丘惠朗造像 右图:东魏武定五年张同柱造像 (引自社会科学文献出版社《形象史学》,2020) |

在前段的造像题记中,匠师清楚地以刀凿之痕告诉我们,这是一尊由佛弟子孙显祖于武定五年(547),发心「在蜀敬造」,回向累世与现世父母等的造像。有趣的是,翻开历代行政区划,人们不难发现,蜀地从东汉灭亡后至南北朝时,期间的辖属,前后经历了西晋、成汉、东晋、前秦、南朝宋、南朝齐、南朝梁、西魏等朝代的统理,其中未曾受东魏所辖属;并在造像风格来看,这尊纪年为东魏武定年间的石刻造像,相较于其他在东魏武定年的造像,如与东魏武定四年比丘惠朗造像、东魏武定五年张同柱造像之间,于题材上、石料选择上,都有着明显的不同,也就是说,就风格而言,它明显与东魏之地的匠师手法不同。因此,造像主孙显祖可能是一名出身东魏的佛法信士,因为迁徙或差使的因缘下,远离故地,进入蜀地,在逢遇佳节时,心念亲族,便在「二月八日」于当地布施供养了这尊一佛二菩萨像,而立像年份,仍以东魏当时的武定年做刻记。

在佛教艺术的造立日期当中,最常见的,便是大家所熟悉的浴佛节「四月八日」。根据北京清华大学李静杰教授针对定州系白石造像的造立日期分析,显示在北朝至唐代前期之间,人们多选择在佛教相关节日造像,其中八日、十五日、二十三日等「六斋日」的造像数量,达目前所知定州系白石造像的五分之二;其中「八日」的造像数量,占总数的20.16%(李静杰,2018)。文中也点出,在同一时段的造像总量架构下,造像总数在十件以上的,只有二月八日、四月八日、七月十五日三个日期;而在爬梳自三国时期至隋唐之间的经籍典论纪录,二月八日及四月八日常被当时的人们,视为佛陀诞生日或佛陀成道日,正如唐代道宣律师所撰之《续高僧传》卷二十五中,记载着:「蜀土尤尚二月八日、四月八日,每至二时,四方大集,驰骋游遨,诸僧忙遽,无一闲者。」此外,东晋法显大师便曾记述,当时笈多王朝首都在每年的二月八日,都进行盛大的行像活动:「摩竭提国巴连弗邑……凡诸中国唯此国城邑为大……年年常以建卯月(二月)八日行像。」(同上,2018)这便能让我们了解这尊一佛二菩萨造像的造像主孙显祖,为何选在「二月八日」发心造像的文化根源。

南北朝迭兴观音信仰

再细心看一下,您会发现另一个有趣的点:这尊造像的正面,雕有一佛二菩萨,在背面也雕有一尊坐佛,但是造像主孙显祖在题记当中,为何却只独称「敬造观世音像」?

其实,在佛教信仰传入中土之后的百年之间,在各方兴起了弥勒、观音等信仰法门。其中的观音信仰,从最初在西晋时期的「光世音」形象,随着鸠摩罗什大师所译诸经的普及,最终被取代为后世熟知的「观世音」,并在大师重译《妙法莲华经.普门品》的问世与普及后,南北朝迭兴观音信仰(李利安,2003)。如南朝梁的法云法师,于梁武帝施宅所建的光宅寺中,宣讲《法华经》,并在著作《法华经义记》中,开示观音菩萨可以「音、身、意、业」之名,显其度脱众生之行愿。亦如《法苑珠林》所载,东魏高欢闻天平年间(东魏孝静帝的第一个年号),「募士孙敬德」因诵念观世音经千遍而免于冤刑后,「勅写其经,广布于世」。同时,随着各地有愈来愈多佛弟子,发愿在佛教节庆等时节,布施造立佛菩萨形象,以为供养、「行像」或设坛之用,所以在南北朝时期,多有专门石雕匠师,应义邑团体或信士个人之请,雕造所需的佛菩萨形象;其中,也会有提早雕造完成,形象或题材相似的尊像,提供供养人请供。而这位东魏武定五年之时,来到蜀地的孙显祖,是否就是在作客之地,请供了一尊一佛二菩萨像,但因自身的发愿,仍在题记中,单独刊刻了「敬造观世音像」?(待续)

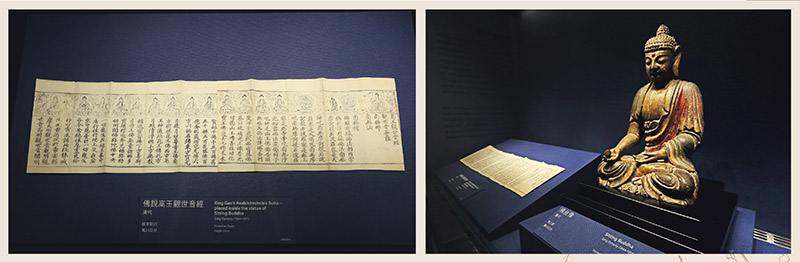

|

| 在木雕分馆三楼明清展厅中,也有一部藏于一尊木雕佛坐像中的《佛说高王观世音经》,显见这部由高欢命人编写的经典,影响深远,到了明清乃至近现代,仍然有人敬造诵持。 |

参考文章:

李利安,2003,〈古代印度观音信仰的演变及其向中国的传播〉,西北大学博士论文。

李静杰,2018,〈定州系白石佛像造像日期分析〉:《华林国际佛学学刊》第一卷·第二期,59-78 页。

刘淑芬,1993,〈五至六世纪华北乡村的佛教信仰〉:《中央研究院历史语言研究所集刊》,第六十三本,

第三分,497-544 页。